| 조판 연습: 길 잃은 새들 letter practice: stray birds |

| 2016. 3. 24 - 4.24 |

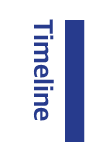

조판 연습: 길 잃은 새들

letter practice: stray birds

전시 장소

갤러리팩토리 (서울시 종로구 자하문로 10길 15)

전시 일정

2016년 3월 24일 (목) ~ 4월 24일 (일)

오프닝 2016년 3월 23일 (수) 오후 6시

기획

이경희, 갤러리 팩토리 Curated by Kyounghee Lee, Gallery FACTORY

참여 아티스트

이경수 Lee Kyeongsoo

문의

갤러리팩토리 / 02 733 4883 / www.factory483.org / galleryfactory@gmail.com

관람시간

화 - 일, 오전11시 - 저녁7시

<Letter Practice: Stray Birds>

Location

Gallery FACTORY (15, Jahamoonro 10, Jongro-gu, Seoul)

Dates

2016.03.24 (Thursday) – 2016.04.24 (Sunday)

Opening date

2016.03.23 (Wednesday) 6 PM

Curated by gallery FACTORY and Lee Kyunghee

Participating artist

Lee Kyeongsoo

Further Enquiries

Gallery FACTORY / 02 733 4883 / www.factory483.org / galleryfactory@gmail.com

Opening hours

Tuesday-Sunday, 11am-7pm

전시 내용

지난해 상영했던 영화 중 말쑥하게 정장을 차려입은 특수요원의 대사가 유행한 적이 있다. “매너가 사람을 만든다. (Manners Maketh Man)” 비슷한 의미로 “내가 먹는 것이 곧 나다.(I am what I eat)”라는 속담도 있다. 매일 내가 무엇을 먹고, 생각하고, 누구를 만나고, 어떤 이야기를 해왔는지, 한 사람이 꽤 오랜 시간 동안 ‘몸’과 ‘머리’로 축적해 온 ‘행위’와 ‘생각’이 그 사람 자체가 아닐까?

갤러리팩토리는 이러한 질문에서 시작해 지난해 전시, 워크숍, 강연으로 이루어진 《프랙티스 Practice》(2015.8.7~9.11)를 진행한 바 있다. 전시에서는 두 명의 디자이너가 하나의 그룹(김종범, 이혜연의 노네임노샵)으로 10 여 년의 시간을 함께 하면서 서로가 각기 다른 방향의 실천들을 어떻게 발전시켜왔는지 그 흔적을 드러내고자 했다. 이와 동시에 세 명의 독립큐레이터(김상규, 김해주, 현시원)를 초대해 그들의 각기 다른 기획 방법론과 글쓰기에 관한 이야기를 나누었고 그 내용을 담은 단행본을 ‘팩토리프레스’를 통해 국영문으로 출간할 예정이다. (2016 년 3월) 2016 년 갤러리팩토리의 시작을 알리는 전시 프로그램은 지난해 《프랙티스 Practice》 전시에서 시작된 주제를 심화하고 확장하여 새로운 전시기획 방법론을 실험하는 연장선에 있다고 볼 수 있겠다. 세 개의 전시로 구성된 이번 《Practice Series 2016: Making is Thinking》 시리즈에는 사진작가 김형식, 타이포그라퍼 이경수, 건축가 김대균이 각기 작업실(Studio), 글자(Letter), 공간(Space)을 어떻게 ‘프랙티스’ 하는지 전시의 형태로 선보인다. 이들은 각기 다른 분야에서 활동했을 뿐 아니라, 그 흔한 출신 지역, 나이, 학교 등 어느 하나의 공통분모로 엮기 어렵다. 그럼에도 이들 3 인이 올해 갤러리팩토리의 기획전시 시리즈에 소환된 이유는 일종의 ‘장인 정신(craftsmanship)’이라는 눈으로는 볼 수 없는 공통의 가치를 그들의 작업에서 발견할 수 있기 때문이다. 이들은 다른 이들에겐 ‘쓸데없는 디테일(useless detail)’로 간주될 수 있는 작은 (가치절하, 마이너, 중요하지 않다고들 흔히 생각하는) 부분에 오히려 오랜 시간 몸과 머리의 에너지를 쏟으며 그들만의 방법론과 태도를 발전시켜 왔다.

노동과 도시화 연구로 저명한 사회학자 리처드 세넷(Richard Sennett)은 그의 책 『장인 The Craftsman』에서 무언가에 확고하게 몰입하는 특수한 ‘인간의 조건’과 실제 일에 몰입하면서도 일을 수단으로만 보지 않는 인간의 모습을 ‘장인’이라고 설명했다. 그런 의미에서 이번 전시 시리즈의 부제인 ‘Making is Thinking’은 위의 세넷의 책에서 한 구절을 빌린 것이다. 또한 세 개의 전시는 각각 ‘사진과 스튜디오, 그리고 거짓에 관하여’ (김형식) ‘길 잃은 새들’ (이경수) ‘Space Practice’ (김대균)라는 저마다의 키워드를 가지고 단순히 분야로 구분 짓는 사진, 디자인, 건축을 넘는 작업의 방법론을 제시할 예정이다. 사진, 디자인, 건축에서의 3 인의 각 작업은 일견 남들이 알아차리지 못하는 (혹은 부러 알아차리려 하지 않는) 미련한 ‘잉여’의 노력으로 보일 수도 있고, 경제적 가치나 효율성과는 거리가 멀 수도 있다. 그럼에도 각자의 자리에서 조금 ‘더 나은’ 상태를 만들어보려는 그들만의 시간과 노력이 오늘날에 맞는 ‘장인’의 새로운 정의에 가깝지 않을지 조심스럽게 질문해본다. (글 홍보라)

Artists from the fields of photography, typo-design, architecture, and painting came together to observe and reconsider the aspects of practice or master artisan that accumulate through action and thoughts via their practice of art - studios, letters, spaces, and installations.

A recent film popularized the phrase “Manners Maketh Man.” Similarly, there is an old saying, “You are what you eat.” What you eat, think, meet and talk about every day; one’s actions and thoughts are what makes oneself. Gallery FACTORY started asking such questions last year, which led them to create the <Practice> (2015.8.7~9.11) exhibitions, workshops, and lectures. In this exhibition, two designers (Kim Jongbeom and Lee Haeyeon from No Name No Shop) - who have collaborated for over 10 years - investigated and revealed how they cultivated their practices in their own areas of expertise. Meanwhile, three independent curators (Kim Sangkyu, Kim Haeju, Hyun Siwon) were invited to discuss their own methodology of curating and writing. Together, with the writings from Adeena Mey (Curator based in Lausanne, Swiss), the venture was published as a book – ‘Factory Practice’. (May 2016)

Gallery FACTORY’s focus for 2016 is an extension of last year’s <Practice>. It expands on the idea and experiments with new curating methods. <Practice Series 2016: Making is Thinking> is composed of four exhibitions where a photographer (Kim Hyungsik), typographer (Lee Kyeungsoo), architect (Kim Daekyun), and painter (Eum Yujeong) each show how they practice their respective forms of art. They were invited to Gallery FACTORY to participate in this exhibition as they embody a certain essence of ‘master craftsmanship’ in their work. They pour their physical and mental energy into their work to further perfect it. What others might call an unnecessary amount of detail, they see as mastering their arts. Such effort cannot be recreated and is the reason behind their irreplaceable and unique works of art.

Sociologist Richard Sennett, well known for his research on labor and urbanization, defines a ‘master artisan’ as someone who tirelessly concentrates on their craft and considers their practice as more than just a job. From this idea along with excerpts from Sennett's book, came the inspiration for the subtitle of this exhibition - ‘Making is Thinking.’ The four segments of this exhibition: ‘Photography, Studio, and Deception’ - Kim Hyungsik, ‘Stray Birds’ - Lee Kyeongsoo, ‘Room Solely Left with Sense’ - Kim Daekyun, and ‘Painting Practice’ - Eum Yujeong, will display each artist’s unique mentality when it comes to craftsmanship that transcends the art itself.

Only an unconditional love for their arts can produce such results; the artists hold no regard for economic worth or efficiency. The amount of time and effort spent on honing their craft is what brings them closer to becoming ‘master craftsmen.’

#2 Letter Practice 조판 연습: 길 잃은 새들

《Practice Series 2016: Making is Thinking》의 두 번째 전시는 그래픽디자이너이자 타이포그라퍼 이경수(스튜디오 ‘워크룸’ 공동대표)의 《조판 연습: 길 잃은 새들 letter practice: stray birds》이다. 본 전시에는 그가 2006년부터 2015년까지 의뢰 받은 작업들 14점이 소개된다. 주요 작업들은 의뢰 받은 작업의 일부 및 확대지면을 통해 각각의 작업을 소개하며, 이를 비롯해 각 작업에 대한 당시 이경수 타이포그라퍼와 클라이언트가 조율의 과정을 어떻게 거치고 결과물이 나오게 되었는지에 대한 클라이언트의 소회의 글이 의뢰 당시의 작업과 같은 디자인으로 재편되어 또다른 작업으로 소개된다. 클라이언트로는 국립미술관 학예사, 아트센터, 아티스트, 음악가, 동료 디자이너 등이 있고, 이들과의 작업은 해외작가 전시도록, 아티스트의 첫 번째 도록, 음반 커버, 로고타입, 패키지디자인, 쿼크익스프레스로 제작한 마지막 책, 그리고 ‘워크룸’ 명함 등 다양하다.

그와의 작업을 회상하는 클라이언트들의 공통된 어조는 ‘집요’, 혹은 ‘허투루 하지 않음’이다. 디자이너에게 당연히 요구되는 이러한 덕목 혹은 자질이 클라이언트의 목소리를 통해 더욱 강조되고 돋보이는 것은 누구나 당연하다고 생각해 그 가치가 바래진 것을 타이포그라퍼 이경수가 묵묵히 실천하기 때문일 것이다. 이번 전시는 우연히도 그의 지난 작업 10년을 아우른다. 마치 중간 회고전과 같은 저 ‘10’이라는 상징적인 숫자는 사실 디자이너 이경수에게는 별 의미가 없을 것이다. 한결 같은 태도로 작업을 해왔고, 앞으로도 그것이 큰 변화는 없을 것이기 때문이다. (글 이경희)

"디자인, 그중에서 제가 속해있는 그래픽디자인, 더 구체적으로는 편집디자인에서의 공예란 지극히 소소한 부분일 수밖에 없습니다. 주어진 지면 혹은 화면에서 요소를 배열하고 글줄과 글자 간격 따 위를 조정하는 정도라 할 수 있겠지요. 디지털 환경 이전이라면 그나마 ‘식자’라는 중요한 과정이 있어 ‘공예’라는 의미에 부합할 수 있었지만, 현재는 소프트웨어가 그 역할을 해주고 있어 그 단어 와의 연결은 낯설기만 합니다. 모니터 앞에서의 공예가 가당키나 할까요? 그럼에도 제가 ‘공예가 또는 공예성’에 언급할 수 있는 부분이라면 쇠퇴와 더불어 컨셉에만 의존하는 인쇄물에 최소한의 배려를 담아내는 것에 있을 듯합니다. 그것은 지면을 구성하는 글과 관련이 있는데 좀 더 읽기 좋 은(편한) 조판을 위해 글자들의 간격을 조정하는 과정입니다. 물론 그 과정은 편집디자이너 본래의 역할이겠지만, 여느 편집디자이너들이 행하는 소프트웨어 속 자동 정렬과는 차이가 있습니다. 2,350자나 되는 한글 조판에서는 글꼴(폰트)에 심어진 자동 간격만을 맹신하기엔 다소 오류가 있 거든요. 물론, 글줄과 글자 간격을 1pt 줄이거나 늘린다고 해서 단번에 불편함이 사라졌다고 느끼 는 이들은 극소수에 불과하겠지만, 그 차이를 발견하고 어색함을 지워 나아가는 과정은 타이포그라 퍼가 필수적으로 갖춰야 할 공예성이라고 생각합니다. 이것은 무관심이 자연스러움으로 치부된 현 시대에서, 의뢰인이나 독자에 반응하기보다는 글자를 다루는 제작자 스스로의 요구로 진행되곤 합 니다." - 이경수

작가 소개

이경수 lee kyeongsoo (b.1976)

단국대학교 시각디자인학과를 졸업하고 안그라픽스에서 그래픽디자이너로 6년 간 근무했다. 2006년 설립한 스튜디오 ‘workroom’에서 공동대표 겸 디자이너로 일하고 있다.

http://wkrm.kr

http://www.ksoo.kr

…

그러나 막상 도록 제작을 함께 하면서, 나는 이내 그가 ‘말’이 아닌 어떤 다른 것으로 자기표현을 하는 사람이라는 사실을 알게 되었다. 그것도 매우 강력하고 집요하게…. 처음 그와 크게 부딪친 것은 도록에 들어가는 텍스트의 흘림 방식 때문이었다. 단행본의 속독에 익숙했던 나는 한글의 흘림이 ‘박스형’이 아닌 것에 못마땅해 했다. 대신 오른쪽 끝에서 파도처럼 들쑥날쑥하게 흘러가는 모양새가 심하게 걸리적거렸다. 특히 띄어쓰기는 하더라도 호흡이 멈추지는 않는 그런 부분에서, 줄을 바꾸며 넓은 오른쪽 공백을 남길 때는 기분이 언짢아지기까지 했다.

이경수 디자이너와 이 문제에 대한 언쟁이 붙었는데, 그는 쉽게 나의 호소를 수용하지 않았다. 가장 문제가 되는 것이 무엇인가 하고 그가 주저주저하는 ‘듯이’ 물었다. 나는 호흡이 끊어지지 않아야 할 부분에서 줄을 바꾸는 게 읽기에 방해가 된다고 목소리를 높였다. 다음 날 그는 그 많은 텍스트를 모두 읽고 조금씩 자간을 조절해가며, 호흡이 멈추기 좋은 곳에다가 오른쪽 여백을 만들어왔다. 오른쪽 흘림 방식을 고수하기 위해서 말이다. 그 도록에는 예술가인 동시에 문학가이기도 했던 뒤뷔페가 직접 쓴 글들을 상당히 많이 수록했기에, 그 텍스트를 모두 이해해가며 읽어낸다는 것은 거의 고통스러운 일이었을 것이다. 그는 그 일을 보란 듯이 하루 만에 해왔다.

김인혜 (국립현대미술관 학예연구사)

대학 다닐 때 ‘독일 산문 강독’이라는 수업을 들은 적이 있었다. 제목은 거창하지만 실은 쉬운 독일어로 된 짧은 산문을 읽고 해석하는 지루한 수업이었고, 학생 대부분은 졸업을 위해 제2외국어 학점을 따야하는 인문대 4학년생들이었다. 수업을 맡은 강사는 이름 있는 문학계간지에 몇 편의 문학 평론을 실은 적이 있는, 말하자면 소장 비평가였다. 아마 이게 다 무슨 소용인가, 싶었는지 모른다. 학기가 중반쯤 지났을 때 그는 우리에게 번역 말고 자기가 쓴 픽션을 하나씩 써 오라는 과제를 내주었다. 거기에 그는 스스로 웬만큼 겪을 건 겪었다고 여기는 20대들에게 독일어 산문 번역이 무슨 의미가 있는지 모르겠으며, 그러니 차라리 작문 실력이라도 늘리는 게 도움이 되지 않겠냐는 말을 덧붙였다. 사실이 그랬기 때문에 우리는 아무런 대꾸도 하지 못했다. 그로부터 한 달 동안 나는, 정말이지 천만 근의 지루함과 그에 제곱만큼의 민망함을 이겨내고 글을 하나 완성했다. 강독 중에 읽었던 「푸른 수염」을 살짝 비튼, 이를테면 현대식 우화였다. 수업의 마지막 날, 에어컨도 나오지 않아 연신 부채질을 해대는 학생들 앞에서 강사는 우리가 써 낸 산문들을 하나씩 읽어주었다. 더위 때문인지 민망함 때문인지 모두들 시뻘게진 얼굴이었다. 내 글을 읽는 그의 목소리는 건조하면서도 맑았는데, 그 소리는 내가 써낸 글과 제법 잘 어울렸다. 낭독을 마쳤을 때, 믿을 수 없겠지만, 나는 내가 쓴 글에 스스로 감동받고 말았다. 아니, 저 목소리에 실린 어떤 글에, 라고 말하는 게 맞겠다. 그의 목소리를 통해 전해진 내 글은 제법 그럴듯해 보였고, 나는 그런 전이 혹은 변환 과정에 매료되었다.

내가 쓴 글을 남이 대신 읽는 것, 그리고 그것을 내가 듣는 것은 당황스럽지만 매혹적인 경험이다. 그렇다면 내가 쓴 글을 남이 대신 다른 모습의 글로 옮겨주는 건 어떨까. 그러니까 다른 사람이 내 글을 편집 디자인 프로그램에 집어넣어 글꼴과 크기, 자간과 행간을 정하고, 단 끝을 매만지고, 기호와 숫자의 모양을 고민해 다시 만들어내는 것 말이다. 그의 손끝은 부드러울까, 대담할까 아니면 섬세할까. 내가 글을 쓰면서 숨겨놓았던 유머와 독설을 찾아낼 수 있을까. 아니면 마치 다른 사람이 쓴 글처럼 새침한 표정을 지으며 내 앞에 나타날까. 그리고, 그렇게 만들어진 내 글을 보며 나는 여전히 당황하고, 민망해하고, 매료되고, 감동받을 수 있을까.

김형진 (워크룸 디자이너)

전시 전경

- 부대 프로그램

-

-

- 보이는 것과 보이지 않는 것

- 2006.5.19_6.11

-

-

-

- (최)슬기와 (최성)민의 (넓은 의미에서) 타이포그래피

- 2006.4.21_5.13

-

-

-

- People Call Me Madame Owl

- 2006.3.24_4.15

-

-

-

- 2006 이주영 프로젝트 <잃어버린 언어를 찾아서>

- 2006.2.25_3.19

-

-

-

- 한글꼴이 걸어나오다

- 2005.11.15_12.4

-

-

-

- Tinker

- 2005.10.12_11.6

-

-

-

- 마음

- 2005.9.3_9.25

-

-

-

- Surreally Real! : 미술, 혹은 마술

- 2005.6.15_6.30

-

-

-

- 고가현 개인전 <사람-형태소>

- 2005.1.14_3.13

-

-

-

- 이면공작裏(異)面工作 시나리오

- 2005.1.14_

-

-

-

- Park +

- 2004.11.5_12.5

-

-

-

- 하늘 공연장 Open Theater

- 2004.9.17_10.20

-

-

-

- My Style Your Style

- 2004.8.27_9.12

-

-

-

- 한여름 밤의 꿈

- 2004.8.10_8.22

-

-

-

- 우울증에 걸린 집

- 2004.7.9_7.31

-

-

-

- 나는 니가 행복했으면 해

- 2004.6.11_6.27

-

-

-

- 목성

- 2004.4.28_5.23

-

-

-

- 엔트로듀싱

- 2004.3.26_4.18

-

-

-

- A Diary: Typographic Days

- 2004.2.20_3.21

-

-

-

- Window Exhibition

- 2003.11.25_12.14

-